健やかに生きるための文化は世界各国でさまざま。それらの中から、今よりもっと自分や周りの人をいたわるためのヒントの欠片をご紹介します

現代社会の医療で主流となっている西洋医学とは別に、中国で2000年以上の歴史を持つ伝統医学。セルフメディケーションの観点からも注目されている

整体観(せいたいかん)

人の身体は、外部の環境や気候、ストレスなどから影響を受けている一方で、その人自身も、周りの環境とバランスを取り、体内でも様々な部位が影響しあっているという考え方

弁証論治(べんしょうろんち)

過去の症例などを参考にして治療法を決めるのではなく、一人ひとりの体質や病気が起こった原因、発病の過程などを分析し、オーダーメイドのように適切な治療を行っていく

未病先防(みびょうせんぼう)

養生法を行うことで、病気になる前にその人の体質をみながら未然に防いでいくという考え方。「予防医学」として、そもそも病気にかかりにくい身体をつくっていく

食と中医学

中医学では「気・血・津液」のバランスが中庸(ちゅうよう)になるように、食べ物で調整します。これがいわゆる薬膳のこと。五性や五味など独自の分類があり、ここではそれらをかんたんにご紹介します

五性 :食物の五つの性質

平性

中間の性質。体を温めも冷やしもしないので、どのような体質にも適している(じゃがいも、とうもろこし、キャベツ、もやし、にんじん、ごま、小豆、大豆、ごま、りんご、豚肉 など)

寒性・涼性

ゆるやかに身体の熱を冷ますのが涼、より強く体を冷やすのが寒。熱がこもりやすい体質や炎症があるとき、暑いときに適している(トマト、セロリ、きゅうり、大根、ほうれん草、なす、スイカ、バナナ、あさり、わかめ、豆腐、白砂糖など)

熱性・温性

ゆるやかに身体を温めるのが温、よりも強く温めるのが熱。冷えやすい体質や寒いときに適している(しょうが、ねぎ、にんにく、玉ねぎ、かぼちゃ、唐辛子、しそ、鶏肉、牛肉、酒類、紅茶、黒砂糖 など)

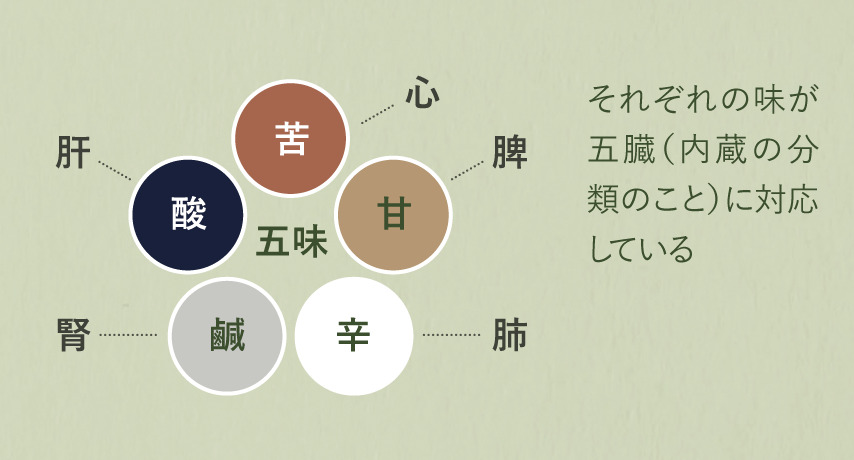

五味 : 酸・苦・甘・辛・鹹

酸

レモン、梅干し、酢など/多汗、頻尿、下痢などの症状に効果的

苦

杏仁、銀杏、緑茶など/喘息、便秘、皮膚トラブルに効果的

甘

はちみつ、バナナ、肉類など/疲労、痛みの緩和、虚弱体質に効果的

辛

ねぎ、しょうが、大根など/風邪の初期の寒気、くしゃみや鼻水、冷え性に効果的

鹹

海苔、昆布、わかめ、いかなど/便秘、皮膚や筋肉のコリなどに効果的

文=3PMmm…編集部